新書は面白い⑦

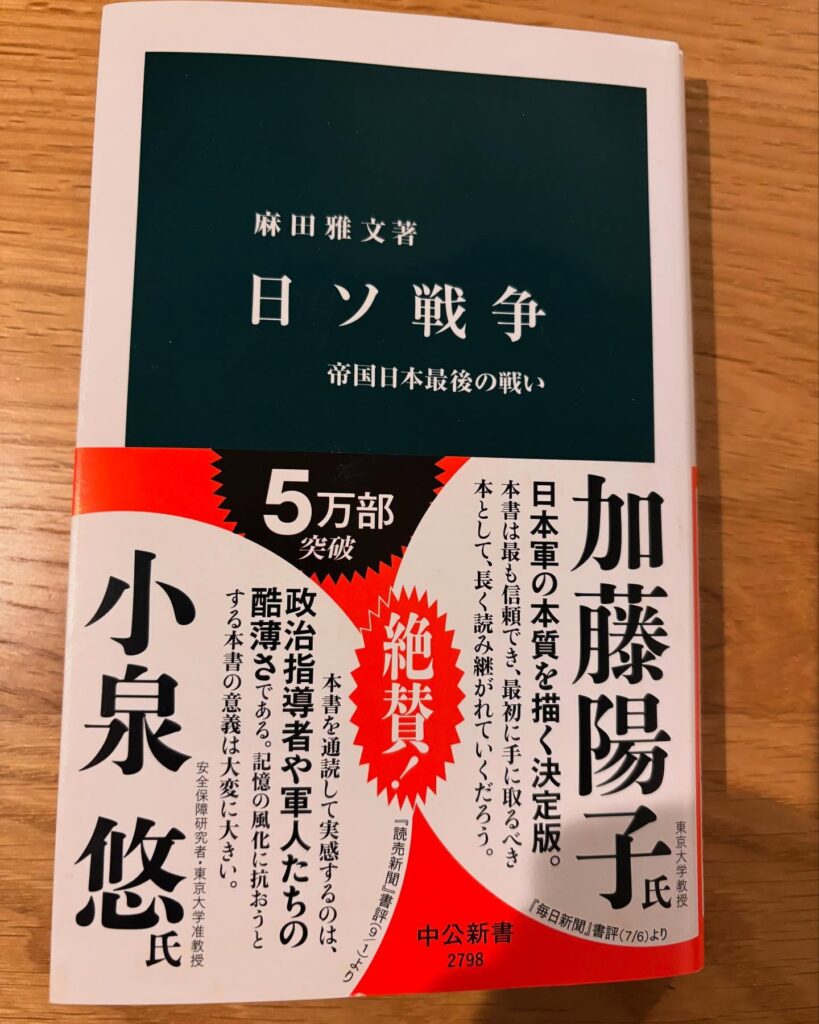

新書は面白い⑦『日ソ戦争』 麻田雅文 中公新書

中央公論3月号は新書大賞2025の特集。ベスト10の発表に加えて、目利き45人が選ぶオススメ新書。

今年の2位に輝いた同書。「日ソ戦争?あまり聞きなれないな。日露戦争じゃないの?」

日ソ戦争とは終戦間近の8月8日に不可侵条約を破ってソ連が侵攻してから終結までのこと。

たった2週間。だけど軍事的な影響はともかく、他国も含めその後政治に与えた影響がとても大きかった戦争だったらしい。全然知らなかったよ。単にソ連がどさくさに紛れて千島列島を奪っていってずるいなあと、教科書ではそんな感じの記載だったような記憶。

アメリカからの度重なる対日参戦要請にも関わらずソ連が前向きではなかったのは、ドイツとの戦いでそれどころではなく、日ソ両側からの攻撃を受けることになるのだけは避けたかったから。

それが一転参戦に踏み切った理由はなぜなのか?1945年2月ヤルタ協定で、参戦の見返りとして北方領土を獲得することをアメリカと密約できていたはずなのに、そのアメリカは原子力爆弾の実験に成功することで、もうソ連のサポートが必要なくなっちゃった。つまり、自国の兵士をこれ以上犠牲にしなくても戦争を終結させることができるようになった。更に大戦後の対ソ連牽制のため、アメリカはソ連を入れずに英中だけと一緒にポツダム宣言をしちゃった。

そうなると自分ひとりの力で戦後の利権を獲得するしかないところまで追い込まれちゃったスターリンが発動したのがソ連侵攻の始まりだったらしい。

日本軍はそうとは知らず「ポツダム宣言にソ連が入っていないから、いざとなったら仲介してくれるかも」と全くの勘違いをしていて、いざソ連からの侵攻が始まってからでさえ、参謀の一部はその事実をなかなか認めようとしなかった。すごいね。

敗戦後の満州国では、関東軍は中国人民からの報復を恐れてソ連軍に保護を求めたところ、そのまま想定外のシベリア抑留に。

日ソ戦争といっても、同書を読む限り結局は米ソの領土争いだという印象を受ける。

満州の取り合いにはじまり、日本本土については、スターリンが釧路から留萌まで線をひいて(ずいぶんざっくりだ)、北半分を寄越せとアメリカに要求。戦後の日本全土を統治したかったアメリカは当然拒否。その交渉の落としどころとして千島列島はまるまるソ連に。またその影響もあり朝鮮半島を38度戦でソ連とアメリカがそれぞれ統治する取り決めに。今なお続く分断の要因となる。

関東軍統治の満州国を中国国民党に統治させたくて後押ししてたアメリカだったが、ソ連の参戦により、結局は中国共産党の勢いが遥かに上回り中国は共産化。その後の台湾問題、二つの中国につながる、などずいぶんと日本近郊の他国の運命にも大きな影響を与えることになったのがこの時期。

でも、こうして列挙してみると、最近のウクライナを巡る状況と変わらない感じが。当事者抜きで大国同士が縄張り争いや利権の調整をするのは昔も今も同じだということかな?

他にも初めて知る話がてんこ盛りだった。シベリア抑留をスターリンが行った3つの理由、8月25日まで続いた南樺太での日本軍最後の戦いについて、満州に取り残された民間人のその後の悲惨な状況、なぜソ連兵による残虐行為が野放しにされたのかなど、長くなるのでひとつひとつはとても書ききれない。

あと学べたのは、ソ連から見た視点。

日本からみると兎角悪印象なソ連だけど、実はもっとも歴史的に戦争の被害を受けてきた国(第二次大戦での犠牲者は2700万人とダントツに多い)

そのため日本軍の復活をとても恐れていた。日ソ戦争でソ連は日本の領土を獲得することよりも、日本国の再軍備の可能性を徹底的に潰すことで自国への脅威を無くしておきたかった。ソ連はソ連で国が生き残るために必要なことだったのだろう。

新資料を駆使して日ソ戦争の全貌を明らかにしてくれる。さすが新書大賞2位。勉強になった。