新書は面白い⑧

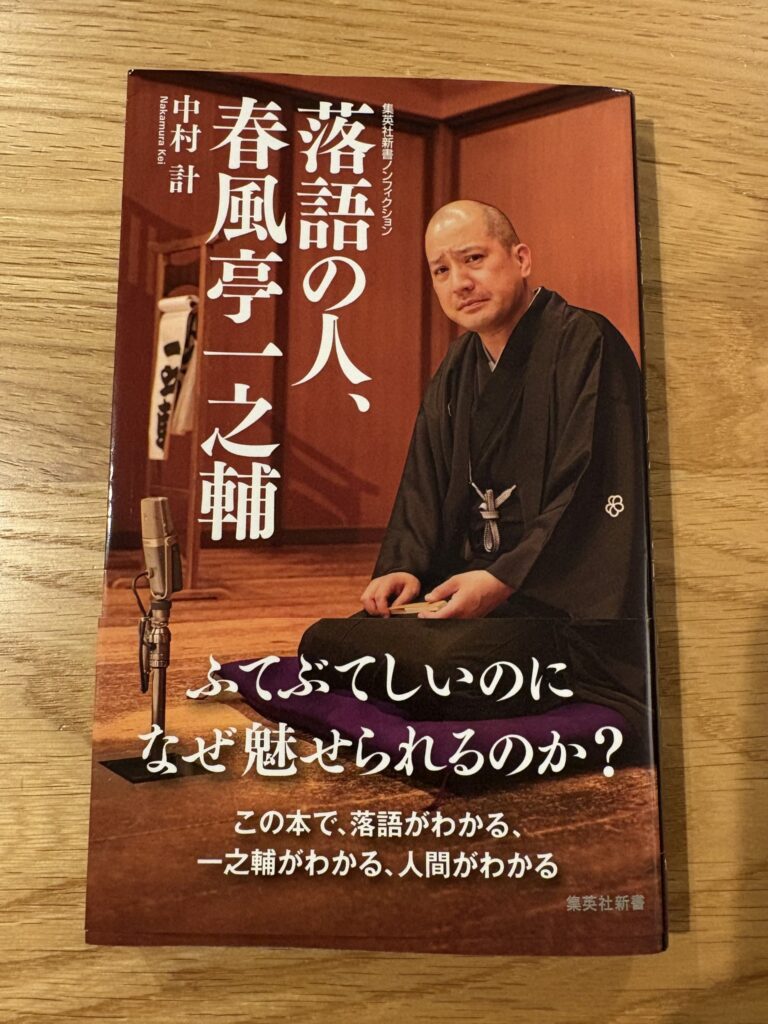

『落語の人、春風亭一之輔』集英社新書

明日は浅草演芸ホール昼の部で、明後日は大手町読売ホールでそれぞれ一之輔を観る予定。なので今夜はこちらの新書。

なんだかんだで一之輔を観る機会が一番多いかも。多分毎年10回前後観ている。

人一倍厳しいことで有名だった小三治が惚れ込んで、21人抜きの抜擢真打昇進。いまや圧倒的な人気。実はまだ若いんだけど、もうすでに落語会を背負って立っているような。

「最もチケットが取りにくい落語家」なんてメディアでは言われているけれど、そんなことはない。確かに真一文字の会などはチケットぴあゼロコンマ何秒の争奪戦で、自分も発売日にはパソコン2台と携帯で待ち構えることもあるけれど。寄席には、浅い時間帯に割と頻繁に出ている。なので、気が向いた時に当日ふらっと観に行くことだって全然可能だ。とにかく年間の出演数がものすごく多い人なので。特に寄席には。

寄席の出演料って、独演会などのホールでの興行に比べると、とても低い。下手したら0が二つ違うくらい。だから大看板ともなると、それほど寄席に予定を避けなくなるのだけれど、どうして一之輔はこんなに出てくれるのか。その理由はこの本の第3章「寄席の人」を読むとよくわかる。

一之輔の師匠である一朝は、落語協会の寄席年間出演数が4年連続No.1だった。1日2小屋掛け持ちする日もあるから、おそらく年間500席!

確かにいつもいるなあ。冒頭挨拶の「いっちょうけんめいやります」は、100回聞いている気が笑

そして、一之輔が、自分のスタイルと全く違う一朝を師匠に選んだ理由が「寄席が好きだったから」。

本人も一朝に次いで出演数回数が多い年があるほど。トリだけでも鈴本3回、末広・池袋・浅草で各1回の計6回。1回が10日間だから60日を寄席で埋めている。

一之輔曰く、寄席あっての落語。

「落語協会と落語芸術協会の前座は、ほぼ365日、どこかの楽屋で働いています。(中略)たいてい何かをやりながらなので集中しては聞けないんだけど、嫌でも耳に入ってくる。捨て耳って言うんですけどね。すごく大事なんです。入門したての『なんじゃこりゃ』ってな奴でも、二つ目に上がる頃には、ちゃんと落語になっている。それは捨て耳のおかげだと思うんです。だから噺家にとって寄席はすごく大事なんです。寄席がないと噺家が育たなくなっちゃう。」

「寄席の人」と捉えると、一之輔のあの、肩に力が入りすぎていない、時にはちょっと肩透かしくらわせるような噺のスタイルについても腑に落ちる。「落語は芝居じゃなくておしゃべり。大事なのはテンポ、リズム。それを学ぶのが寄席の場。」なるほど!

第4章「泣かせない人」

人情噺に逃げるな。「笑わせる方が大変だと思いますよ」

「重々しくってのは誰でもできるんですけど、わざとらしくはないけど軽いってのは、なかなかできないんですよ」

「芝浜はやっても年末に2、3回ですかね。年末に芝浜やるとねお客さんも『来た!』と前のめりになるでしょ。あの感じが嫌なんです。期待されると裏切りたくなるんで。寝が意地悪なんで。」

自分も一之輔の芝浜は見る機会はあったけど、冒頭から「この話好きじゃないんですよね」と言いながら、確かに割とあっさりと演っていた。

著者の中村計はめちゃくちゃ一之輔大好き。集英社新書編集部員を巻き込んで、落語会に通わせ、一之輔ファンに洗脳し、いざ一緒に取材を試みるんだけど。

著者自ら「私にとって、これまで会ったどの取材対象よりも難敵だった」と言わしめるほど、捉えどころがなく、ふてぶてしそうで、本音が見えない。ギブアップしそうになりながら何度も突撃していく冒頭のエピソードが面白かった。あまりに天才すぎるからのか、陰で努力してるとか、若手時代の苦労話とか、何にもないのだ。

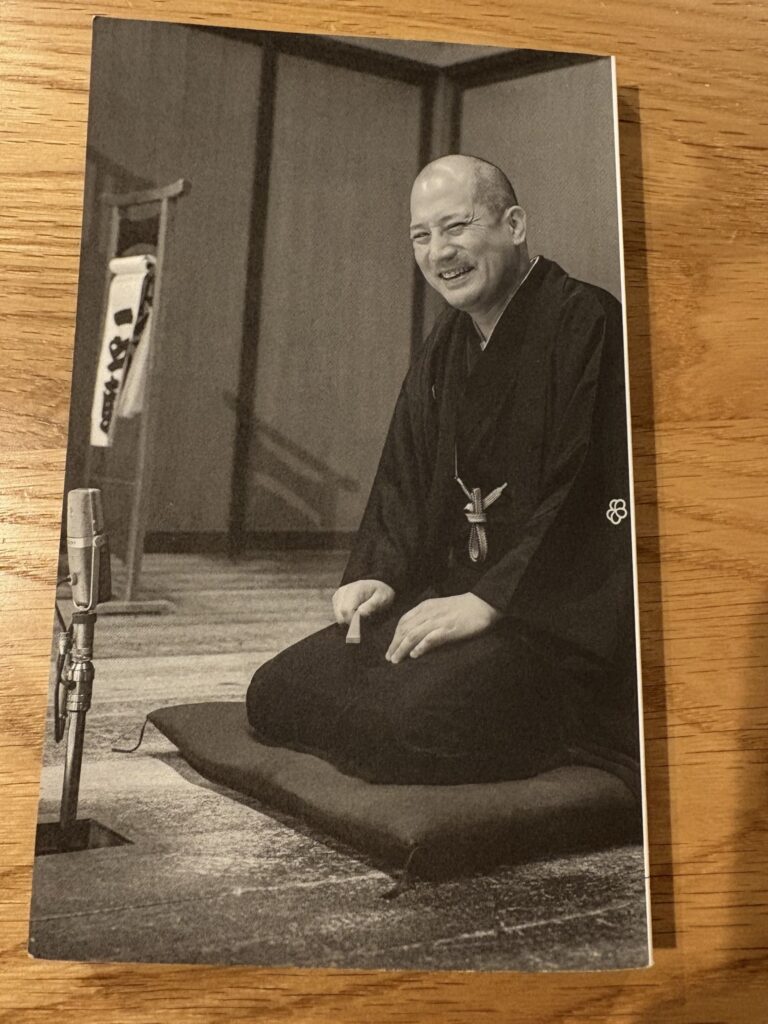

なんかいつも機嫌悪そうな、でもなんか憎めないキャラクター。表紙にも仕掛けがあって。カバーをめくると笑顔が。でも、ちょっと引き攣ってるなあ。