新書は面白い.17

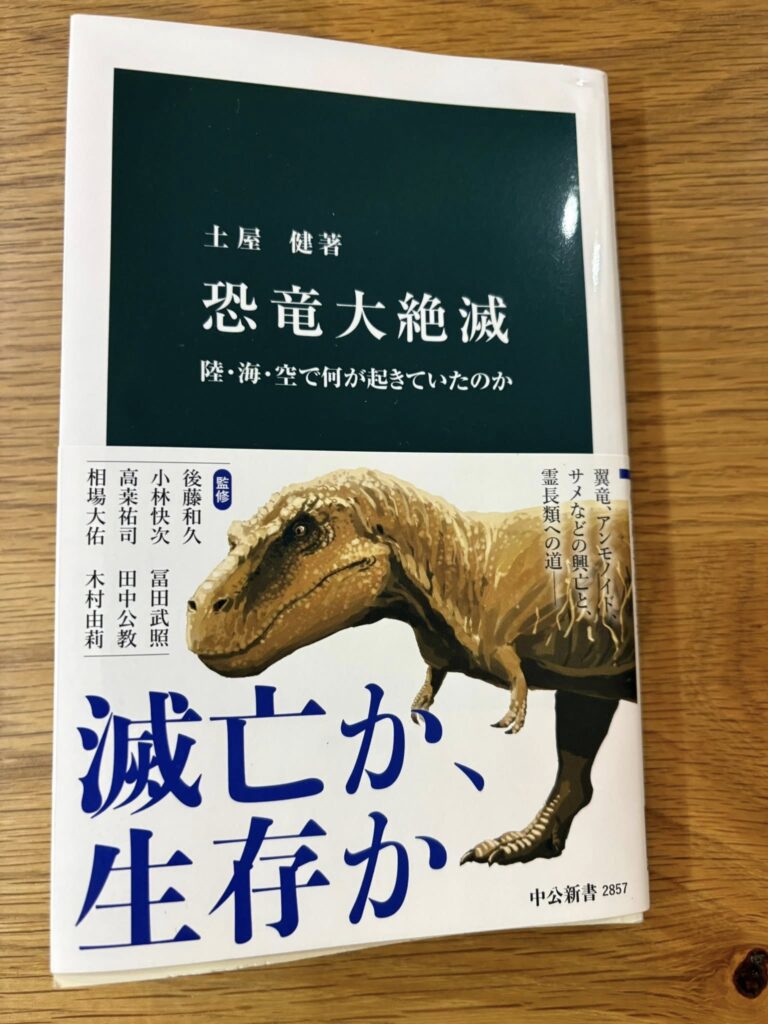

『恐竜大絶滅』土屋健 中公新書

いまから6600万年前のこと。メキシコユカタン半島に直径10キロの隕石が衝突。山手線だと池袋から田町の直径、ほぼ山手線の内側かそれ以上の大きさ。衝突のエネルギーは広島原爆の10億倍。マグニチュード11度以上の衝撃だ。

衝突後に発生した山火事は3000キロ先までの広範囲に渡り、多くの森が失われる。さらに衝突の衝撃により、微粒子化した地殻表層が太陽光を遮り、その後六年にわたる極寒期が訪れる。植物は光合成が止まり、恐竜、翼竜類、アンモナイト類が絶滅。

白亜紀の終焉、K/Pg境界大量絶滅事件と呼ばれている地球科学史上最大の出来事だ。

本書は、隕石の衝突後地球に何が起こったのか、現在解明されていることの全容及び、それにより絶滅した生物恐竜、翼竜類、アンモナイト類の、それまでの1億年間にわたる進化の歴史をたどる。最終章は生き残った哺乳類、鳥類、サメ類のその後の進化も解説。

自然界では大きさは強さ。生物の頂点に君臨するために恐竜は1億年かけて巨大化していく。

例えばティラノサウルス類。当初誕生したスケトソサウルスは2.5メートルだったのが、1億年後のティラノサウルスは13メートル9トン。さらに顎は獲物を骨ごと噛み砕くほどの凄まじい破壊力を持つようになる。嗅覚も鋭く、獲物を見つける能力に優れ、まさに陸の王者に君臨した。

ティラノサウルスの獲物にされていたトリケラトプスも同じく巨大化。さらに多くのツノや頭部にガードをつけて対抗。両者の闘いは凄まじかったであろう。

巨大化ゆえに多くの食糧を必要としたこと、変温動物だったので体内温度は外部環境への依存度が高く、低温化では活動もままらなくなり、恐竜類は絶滅する。

本書が語るそれまでのさまざまな進化がほんと面白い。アンモナイト類の貝殻や翼竜類の多様性には「これ、絶対飛べないでしょ」とツッコミたくなる。実在したとは思えないシェイプ。まるでポケモンキャラの世界だ。

そしてサメが太古の昔から変わらず海の帝王だったのも知らなかった。恐竜の後継と言われる鳥類だが、森林の消滅により樹上類は絶滅。地上を棲家とする鳥類も森林の影響を受けないはずはないが、何故残ったのかは未だ謎。恐竜絶滅により、哺乳類は陸海空に進出。挿絵のように自分よりでかい恐竜を襲う哺乳類もいた。我々の祖先霊長類の誕生はずっと先の話。

かわさきしゅんいちさんの多数の挿絵がワクワクする。実物は誰も見たことないはずなのに、極めて簡潔に特徴を捉えている。

これらの挿絵なしには、この新書は成立し得ないと思う。かわさきさんは、今年のキノベスキッズで大賞を獲った「くじらがしんだら』でも、素晴らしいイラストが印象的だった。

男の子は今も昔も恐竜大好き。久しぶりにあの頃の興奮を思い出させられる本でした。