新書は面白い.20

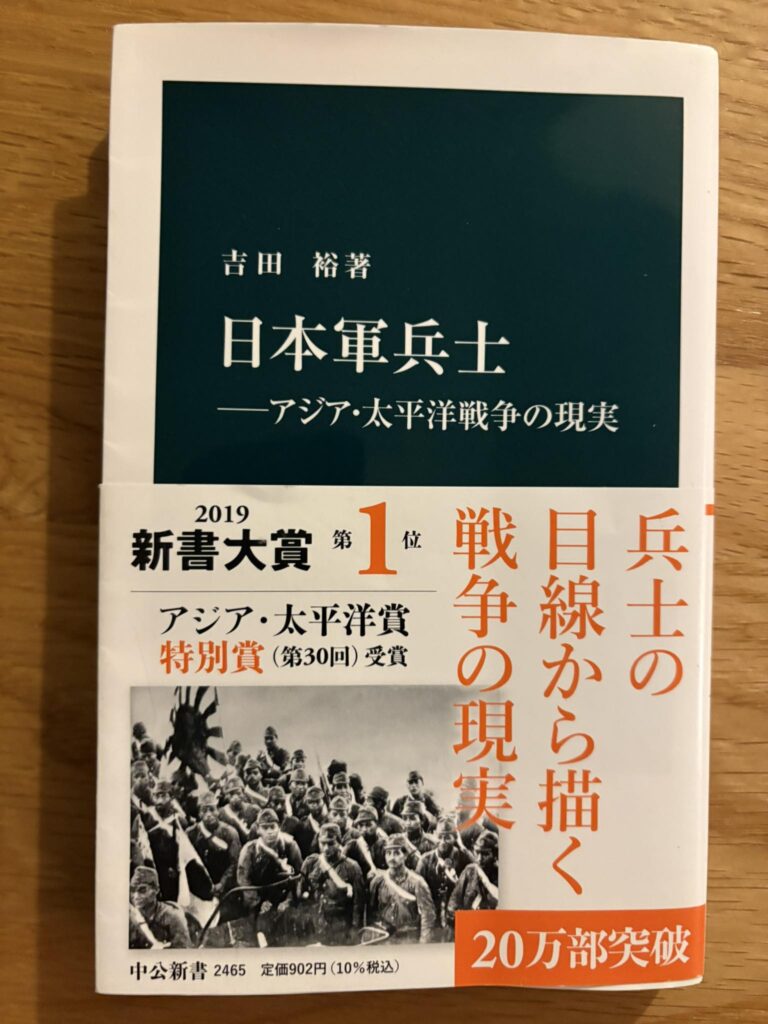

『日本軍兵士 アジア・太平洋戦争の現実』吉田裕 中公新書

今年は戦後80年。この機会に何か関連書籍を読んでみようかと考えている人がいたら、是非とも読んでほしい。これは名著だ。

310万人の犠牲者を出した先の戦争、その9割は1944年以後と言われている。本書は特に敗戦が濃厚になって以降の日本陸海軍兵士の実態を可能な限りデータと資料から炙り出した貴重な内容。その実態を知って正直呆然とし、やるせない気持ちになった。

軍人死者230万人。驚くのはその内訳だ。実は一番多いのが餓死または飢餓による体力低下原因の疾病。両者を足した広義の餓死は140万人、全体の61%戦病死も入れると全体の4分の3にのぼるのた。

原因は物資不足に加えて輸送路が絶たれること。

海上輸送物資の半分が海に沈んでいる。

疾病で多かったのはマラリア。ある部隊は4の3が罹患し「これではいくら戦力を増強してもイタズラにマラリア患者を増やすことになるだけ」と嘆く。

もうひとつ深刻だったのが虫歯。相当な比率だったらしい。行軍中は半年間歯を磨がないこともあった。戦争当初は歯科医師が重視されていなかったので派遣も遅れた。虫歯が兵力の弱体化を招いた。あとは水虫も蔓延。

海上も悲惨だ。海没者35万人。アメリカに暗号解読されていたため、容易に待ち伏せ攻撃を受ける。また、輸送船不足で積載人員は過剰。一坪に完全武装した兵士がなんと5人。横になることもできずまるで奴隷船。船内はまるで蒸し風呂。熱中症で多くの兵が輸送中に死に水葬される。奴隷船さながらだ。

自殺した兵も目を覆いたくなる数だ。

自殺者を増やした原因のひとつとされるのが1941年に東條英樹陸軍大臣が示達した「先陣訓」。

「生きて捕虜の辱めを受けず」という形で事実上捕虜になることを禁じていた。

例をあげる。硫黄島で生き残った兵士が、現地で戦死した兵の内訳について書き残している。自決したものが6割、他は捕虜になるならと内部で殺されたもの、銃の暴発や訓練時の死。敵弾で死んだ兵士は三割程度だった。

捕虜を逃れるための自決の他にも、飢餓やいじめを苦にした自殺も多数いた。「自殺するような劣等生はもともと兵に適さないのだから仕方がない」などと、軍隊内での改善などが省みられることは全くなかった。

刺突訓練とは、初年兵に中国人捕虜や農民を銃剣で突き殺させる訓練。度胸試しとして戦場慣れさせるため。これをやらされた兵の中には相当精神的なダメージを被ったものも多かった。

戦争末期になると現場のモラル低下は甚だしかった。鎮痛な空気が流れ、いじめが横行。上官が戦死しなかった部下を 「いつまで生きとるつもりか」卑怯者呼ばわり罵倒するなど。また苦痛を和らげるため覚醒剤ヒロポンも多用された。

「名誉の戦死」というけれど、これらの事実はあまりにも切ない。戦う以前の問題だ。

著者は、前線の兵士たちに大きな負荷をかけるような構造的要因が帝国陸海軍に内在していたとし、日本陸海軍の軍事思想の特色を下記の3点に集約。

①短期決戦重視・即戦即決

②作戦・戦闘を全てに優先。補給、情報、衛生、防御を軽視してきた

③極端な精神主義。機械化や技術革新に関心を払わないで、日本人の精神優位性を殊更強調した

現場に過度な負荷ばかりかける構造は、今も昔も日本組織の特質なのだろうか。