新書は面白い24

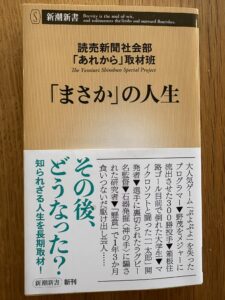

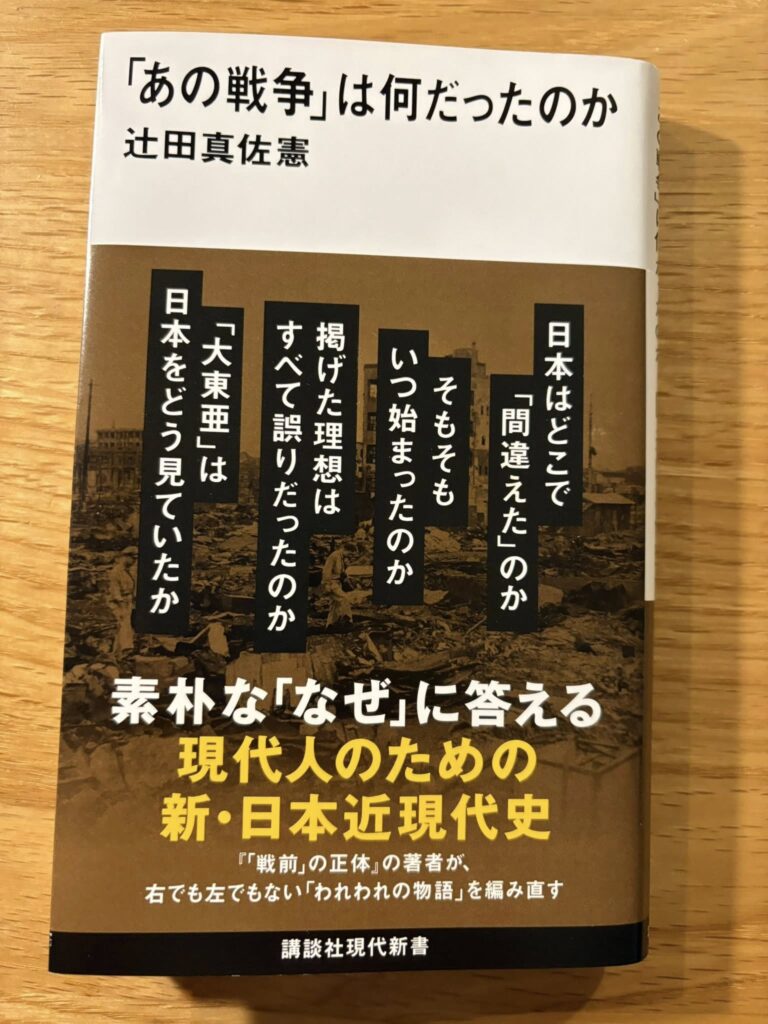

『あの戦争はなんだったのか』辻田真佐憲 講談社現代新書

「日本はどこで間違ったのか」

「掲げた理想は本当にぜんぶ間違いだったのか」

「東條英樹でなく、石原莞爾だったら回避できたのか」

「海軍善玉説は真実なのか」

「大東亜共栄圏構想って何だったの?」

筆者は素朴ながら本質的な問いをたてて、いろんな角度か「あの戦争はなんだったのか」の検証を試みます。

興味深かったのは後半。日本の大東亜構想が、その対象とされた国々では現在どのように捉えられているのかを体感するために、東條英樹が外遊した都心を著者が全部周って調べている。こういうアプローチは初めて読んだ。

周ったのは中国、韓国、フィリピン、ベトナム、タイ、シンガポール、カンボジア、インドネシア、マレーシア、台湾。

日本統治を暗黒時代と呼び、最も日本に厳しいのはシンガポール。

インドネシアは、オランダの掠奪があまりにも酷かったので、相対的に日本には厳しくない。

フィリピン「許そう、だが忘れない」があの戦争の記憶と継承を考えるうえでの重要なキーワードになっている。この言葉は重く受け止めないといけないな。

筆者は最後に、日本には国立の近現代史博物館が存在しないことを嘆いている。

その理由として、あの戦争をいかに描くべきかについて、日本ではいまだ社会的合意が成立していないからと分析。例えば展示を試みるとすぐに加害と被害のバランスを巡り政治的な論争になる。

その分、民間の展示に期待するしか無いのだけれど。

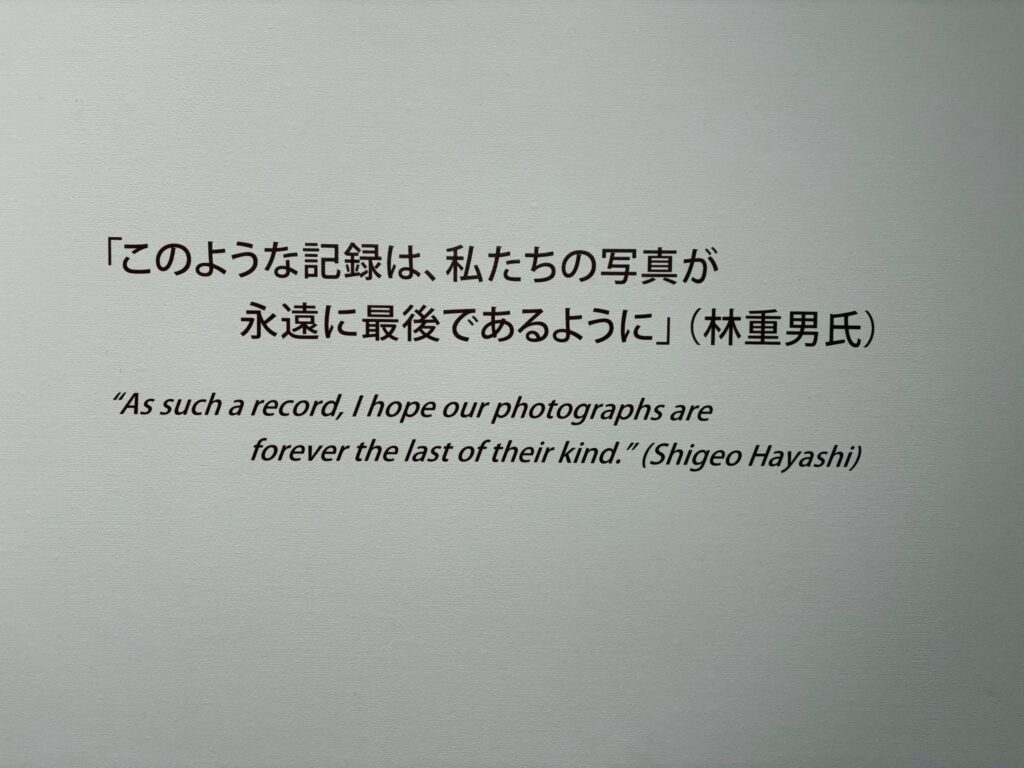

そういえば、先日「よくぞ開催してくれた!」と思った展示会に行ってきました。東京都写真美術館で開催している「ヒロシマ1945」

1945年8月6日広島。 あの日、あの時から被災地でシャッターを切りカメラを回し続けたカメラマンたちがいた。その多くは米軍により摂取されてしまうのだけど。

広島市民、報道機関のカメラマンや写真家の手による広島原爆写真約160点と映像2点が初めて公開されています。その恐ろしさ、戦禍の中で必死に生きようとする人々の生身の姿を目の当たりにして、戦争の残酷さを思い知らされました。見学者の年齢層が幅広く、海外の方々も多く見にきていたのが印象的だった。